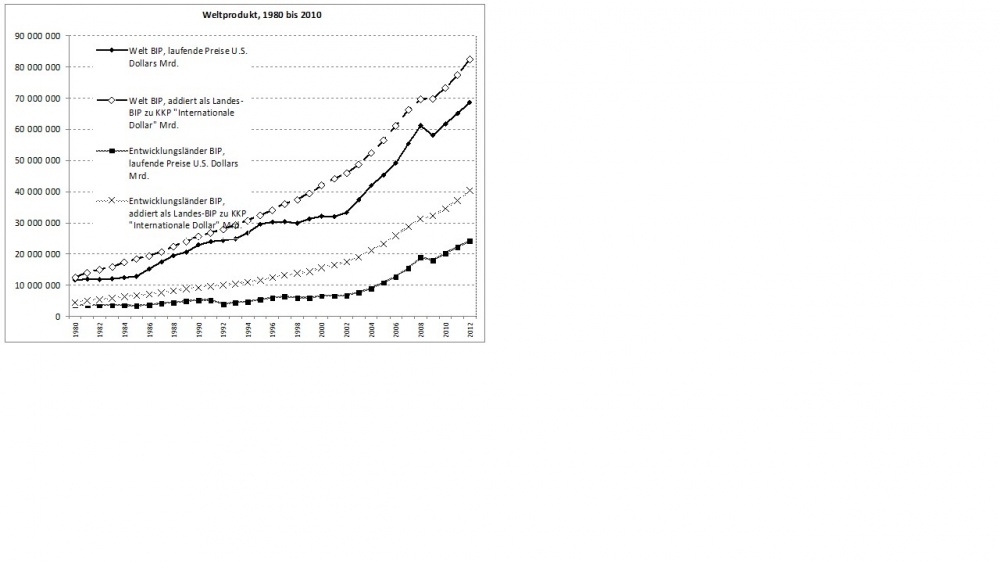

Im Jahr 2008 erzeugte die Menschheit – nach den Daten der Weltbank – ein Gesamtprodukt, also Waren und Dienste (Welt-BIP) von 61,2 Bill. US-$, und 2013 72,7 Bill. Zur Erinnerung: 1 Bill. = 1.000 Mrd. = 1 mit 12 Nullen. Man könnte die Größe auch in € ausdrücken. Dann sänke sie um ein knappes Viertel; oder in norwegischen Kronen, dann stiege sie um das Sechsfache. Die Denomination mag beliebig sein. Aber die Größe selbst ist nicht beliebig. Und das ist der springende Punkt. Sie ergibt sich aus der eingesetzten Arbeitskraft und ihrer, in unterschiedlichen Wirtschaften unterschiedlichen Produktivität.

Quelle: Weltbank – WEO

Probleme vieler Art, und manche fast unlöslich, sind mit der Bestimmung dieser Größe verbunden. Sie ist in bestimmtem Ausmaß tautologisch. Denn (Arbeits-) Produktivität ist empirisch einfach Y/A, der Wert des Produkts durch die Arbeitskraft. Aber theoretisch kann Produktivität auch davon unabhängig definiert werden. Sie ist das materielle Produkt aus einer Kombination von Arbeit und „Kapital“. Für eine einzelne Ware kann die materielle Produktivität ohne weiteres gemessen werden. Schon Adam Smith hat in seinem berühmten Stecknadel-Beispiel zur Wirkung der Arbeitsteilung nicht den Wert oder den Umsatz heran gezogen, sondern die Menge der Stecknadeln: „Ein nicht gelernter Arbeiter kann in diesem Geschäft … mit größtem Fleiß vielleicht eine Stecknadel pro Tag erzeugen, und sicher wird er niemals 20 herstellen. Aber in der Weise, in welcher dieses Geschäft nun organisiert ist, … kann man selbst in einer ärmlich ausgestatteten Werkstatt mit 10 Leuten … 48.000 Nadeln erzeugen, womit auf einen Arbeiter 4.800 Nadeln kommen…“ (Smith 1970 [1776], 109 f.)

Was sagt uns die Daten aus der Graphik? Zunächst einmal gar nichts. 61,2 bzw. 72,7 Bill. sind beim ersten Hinsehen eine willkürliche Zahl. Betrachten wir die Graphik, und insbesondere auch die je zweite Säule, so wird dieser Eindruck der Willkür noch größer. Denn hier steht für denselben Tatbestand eine andere Zahl, auch wenn sie etwa dieselbe Größenordnung darstellt, nämlich 69,6 bzw. 87,6 Bill., diesmal allerdings gekennzeichnet als „internationale $“, unter der Qualifizierung Kaufkrafteinheit.

Diese Größen sind messtechnisch vom Markt abhängig ˗ vom Weltmarkt. Doch ein erheblicher Teil der Produktion läuft ausschließlich über lokale Märkte. Dort kann das materielle Produkt sehr unterschiedliche Werte annehmen. Daher gibt es auch riesige länderspezifische systematische Unterschiede zwischen dem Maß in US-$ und einem statistischen Maß für den mittleren Wohlstand, den KKP-$ (KKP = Kaufkraftparitäten, englisch oft PPS = Purchasing Power Standards). Und doch sind diese Größen in einem starken Ausmaß fixiert. Sie können durch Spekulationen nicht kurzfristig steigen oder sinken. Und das ist der zweite wesentliche Punkt. Die Behauptung, dass die Finanzkrise 30 Bill. $ Kapital vernichtet habe, hat allenfalls für einen Aktien-Besitzer Plausibilität, deren Kurs um 80 % gesunken ist, und der gerade dringend Geld braucht. Die Finanzkrise hat die Verteilung von Vermögen und Einkommen massiv beeinflusst und verändert. Auf die Arbeits-Produktivität hatte sie direkt keinerlei Einfluss.

Der mangelnde Sinn dieser Zahl ergibt sich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen ist für Menschen eine isolierte Zahl grundsätzlich ohne Bedeutung. Natürlich enthält auch die Größe von 60 Bill. bereits implizit einen Vergleich. Doch dieser ist nur für Experten erkennbar, die vielleicht auch andere ähnliche Zahlen in ihrem Gedächtnis finden. Das könnte etwa das österreichische BIP desselben Jahres mit rund 400 Mrd. US-$ sein. Zum anderen aber kann diese Größe durch viele andere ersetzt werden, welche dieselbe Berechtigung hätten, durch andere Währungen nämlich.

Was also misst diese Zahl? Den gesamten materiellen Reichtum der Menschheit, könnte man vorerst einmal antworten. Der Sinn der referierten Zahl wird damit aber nicht größer. Für die meisten Menschen ist vermutlich die wichtigste Frage: Ist dies tatsächlich der materielle Wohlstand, wie ist er denn verteilt?

Konsultieren wir die Tabelle, aus denen die Graphik erstellt wurde, in größerem Detail. Im Jahr 2000 wurden 80 % des Weltprodukts von 19,8 % der Menschheit erarbeitet oder genossen, das in den hoch entwickelten Staaten lebt. Die anderen 80,2 % bekamen 20 % des Menschheits-Produkts. Ein Jahrzehnt später hatte sich dies etwas geändert. Die Hochentwickelten Länder (HDCs), die nun nur mehr 18,4 % der Menschheit beherbergen, bekommen nun noch 67,3 %, die restlichen 81,6 % nunmehr 32,3 %. Diese Verschiebung um 12,7 Prozentpunkte geht in starkem Ausmaß auf China (+5 Punkte) und Indien (+0,8 Punkte) als Gewinner und die USA als Verlierer (-7,0 Punkte) zurück. Das sind natürlich Wert-Größen. Wer oder was bewertet?

Und wie wird dies gerechnet? Man nimmt den US-$ und rechnet mit den gängigen Kursen alles in Dollar um. Nun wissen wir zweierlei: Der US-$ ist eine, wie es im Börsen-Jargon heißt, volatile Währung, abhängig von Spekulation. Und in den letzten Jahren ist sein Kurs gegen die Mehrzahl der anderen Währungen gesunken. Ist diese Verschiebung hin zu den ärmeren Gesellschaften also vielleicht ein Kurs-Artefakt?

Die unterschiedliche Kaufkraft von einem Dollar in hoch und in schlecht entwickelten Ländern ist ein wesentlicher Punkt. Ein Österreicher, der nach Äthiopien fliegt, wird den Einkauf dort als sehr billig betrachten. Er bekommt für sein Geld, gewechselt in Birr, sehr viel mehr, als er in Österreich bekommen würde, zumindest, wenn er sich nicht auf Waren kapriziert, die man nur importiert. Das Preisniveau schlecht entwickelter Länder liegt bei einem Bruchteil jenes von hoch entwickelten Wirtschaften. Mit diesen Preisunterschied ändert sich aber die Verteilung doch ziemlich stark.

Das Bild bleibt zwar für die armen Länder noch immer düster. Doch ihr Anteil wäre nach dieser Rechnung im Jahr 2000 immerhin doppelt so hoch (34,8 % des Weltprodukts, statt nur 18,8 % in Kursen). Die Veränderung hat tatsächlich stattgefunden. In diesen 8 Jahren hat sich der Anteil dieser Länder auf 43,1 % erhöht; dementsprechend sank der Anteil der Reichen. Der Verlust der USA macht allerdings nur mehr 3,2 Punkte aus; der Gewinn der beiden asiatischen Riesen China und Indien steigt aber um 4,7 Punkte, also relativ sehr stark, ist also sicher nicht nur eine statistische Künstlichkeit. Ganz nebenbei ist festzuhalten: So einfach das Verfahren der Berechnung der KKP grundsätzlich ist, so schwierig ist es in der Praxis. Man soll sich also hüten, kleine Unterschiede zwischen Ländern zu interpretieren. Das kann ohne weiteres weißes Rauschen sein.

Über die reale Ungleichheit unter den Menschen bzw. über ihre Verringerung sagt dies nicht notwendig etwas aus. Zwar nimmt der Anteil Indiens und Chinas und auch anderer Länder zu. Wir wissen aber nur zu gut, dass gleichzeitig die Ungleichheit in diesen beiden Ländern stieg. Drastisch vergrößert sich die Ungleichheit in China: In der postmaoistischen Ära hat sich ein sozialer Zynismus und eine menschenverachtende Bereicherungs-Manier durchgesetzt, die selbst die europäische Industrielle Revolution manchmal freundlich erscheinen lässt.

Wir haben hier versucht, die gesamte Produktion der Menschheit mittels eines einheitlichen Maßstabs, eines weltweiten numéraire, einer gemeinsamen Zähleinheit, zu erfassen. Wir stoßen dabei auf die allergrößten Schwierigkeiten. Im letzten Beitrag, über Geld, haben wir realisiert, dass es verschiedene Qualitäten von Geld gibt, gemessen in unterschiedlichen Geldmengen. Nun müssen wir erkennen: Das Geld ist auch als Wert-Maßstab ganz und gar nicht eindeutig. Spätestens jetzt fragt es sich:

Was ist Wert?

Von Zeit zu Zeit treffe ich einen ehemaligen Studien-Kollegen, pensionierter Ökonomie-Professor, beim Einkauf auf dem Markt. In einer leicht nostalgischen Erinnerung an frühere Zeiten meinte ich gelegentlich einmal: Wäre eigentlich interessant, wieder eine Diskussions-Runde über Wirtschafts-Probleme zu beleben. Er fragt zurück: Worüber? Ich antworte: Wert-Theorie z. B. Da bekommt er ein langes Gesicht: Das ist ein eingefrorener Posthorn-Ton!

Für einen Ökonomen von der Zunft hat er gar nicht unrecht. Der Begriff Wert hat für ihn keinen Wert mehr. Wir haben Preise. Wie die entstehen, wissen wir oder glauben es wenigstens zu wissen. Wozu brauchen wir zusätzlich noch „Wert“?

Nun haben wir soeben festgestellt: So eindeutig sind Preise im Weltmaßstab nicht. Man kann sie nicht einfach addieren. Bei vielen Problematiken führt dies zu schweren Verzerrungen und zu Fehlurteilen, wenn wir über das Problem weltweiter Verteilung sprechen.

Und doch hat der Collega von der Ökonomie in seinem Sinn Recht. Dieses Spezialfach braucht keine Werte. Solange sie reine Ökonomie ist (économie pure), reichen Preise aus. Damit kann man mehr oder meist weniger belangvolle Modelle basteln; damit kann man auch seriöse ökonometrische Untersuchungen durchführen.

Aber wenn wir uns um die Grundfragen menschlicher Existenz kümmern, um die Fragen der Bedürfnisse und des Bedarfs, der Gegenseitigkeit bzw. Reziprozität, die Frage nach der Produktion im kulturellen Kontext, der Entwicklung und ihrem Potenzial – mit einem Wort, wenn wir allgemeine Sozialwissenschaft betreiben und nicht einfach „Mikro- und Makro-Ökonomie“, dann brauchen wir den Wert, ebenso wie den Preis.

Wert objektiviert und misst jenen Anteil, den ein Mensch als Teil eines übergreifenden Systems, als arbeitender Mensch unter 3 1/2 oder mehr Milliarden arbeitenden Menschen, zum Gesamtprodukt als Ergebnis dieses Produktionsapparats beiträgt.

Das ist eine Definition. Definitionen haben es an sich, dass man sie nicht als wahr oder falsch bezeichnen wird, sondern als sinnvoll für die Analyse. Ich kann also sehr wohl mit dem mainstream auch definieren: „Wert ist die Bedeutung, welche ein Gut … für die Wohlfahrtszwecke eines Subjektes besitzt. … [Er] bestimmt sich nach der Größe seines Grenznutzens“ (Böhm-Bawerk (1961 [1888], 167, 185). Dabei ist der Grenznutzen jene „Nutzen-Menge“, die ich nach dem „Gossen’schen Gesetz“ (Gossen 1889) der „letzten“ Einheit eines Gutes in meinem Besitz beimesse, also dem vierten Apfel, wenn ich schon drei konsumiert habe. Ob es sehr sinnvoll ist, nicht messbare Größen, den Nutzen und den Grenznutzen, zum Ausgangspunkt der Grund-Kategorie wirtschaftlicher Beziehungen zu machen, ist dann eben die Frage. In der Klassischen Ökonomie sprach man vom Gebrauchswert, und der „drückt kein gesellschaftliches Produktionsverhältnis aus“ (MEW 13, 16). Es heißt allerdings die Dialektik vergessen, fort zu fahren: „Der Gebrauchswert liegt jenseits des Betrachtungskreises der politischen Ökonomie“ (a. a. O.).

Aber die Frage nach dem analytischen Nutzen gilt es auch für den Arbeitswert zu stellen. Dies lässt sich vor allem in der Konfrontation mit der historischen Praxis tun. Man wird sich also mit der „Dogmen-Geschichte“ auseinandersetzen müssen, mit der Ideen-Geschichte der Ökonomie, und mit ihrem sozialen, empirischen Hintergrund. Das wird geschehen. Doch vorher sollten wir noch die Definition etwas näher ansehen und uns Fragen stellen, welche mit dem Blick auf das menschliche Verhalten sofort auftauchen.

Mit unserer Definition gehen wir von der Arbeit aus. Aber es ist nicht mehr die konkrete Arbeit, die manchmal lustvolle, oft aber auch beschwerliche Aktivität, in der sich Menschen im Alltag bevorzugt verwirklichen. Wenn wir den einzelnen Beitrag der sozialen Arbeit messen wollen, und Reziprozität setzt ein solches Messen voraus, dann müssen wir Arbeit abstrahieren und verallgemeinern. Wir müssen nach „gleichförmiger, unterschiedsloser, einfacher Arbeit“ suchen. Wird dies nicht auch zur scholastischen Übung, zur Suche nach der „Substanz“ der Arbeit? Das muss eine Real-Abstraktion sein, etwas, was nicht nur im Kopf eines Analytikers im Elfenbeinturm vor sich geht. Die Homogenisierung der menschlichen Aktivität zur Arbeit findet aber in der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wirklichkeit statt. Sie vollzieht sich in der Messung und Bezahlung der Arbeitszeit, der Zeit, für welche die Arbeitskraft, dieses Bündel an Fähigkeiten und produktiven Kapazitäten, zur Verfügung steht.

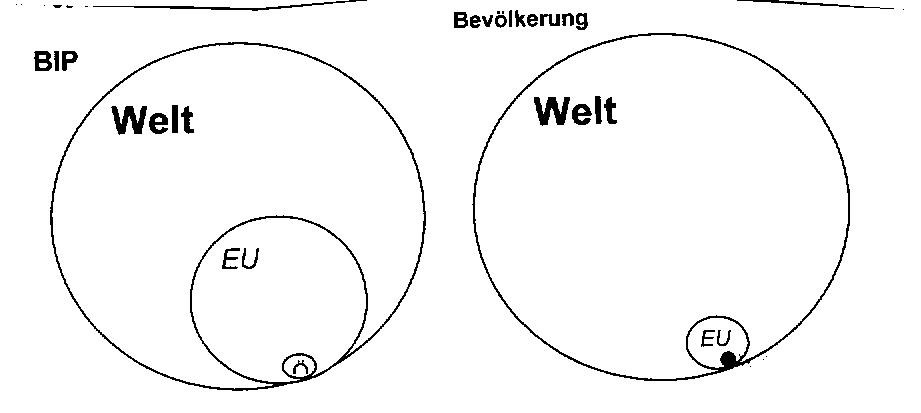

Ganz entscheidend: Wert ist nicht ein materieller Block, eine fixe Größe. Er ist ein Verhältnis; und zwar ein soziales Verhältnis, nicht in erster Linie zwischen zwei Menschen; sondern zwischen einem oder vielen Menschen und einem Ganzen. Und erst aus diesem Ganzen erhält die einzelne Wertgröße ihren Sinn. Wenn man also die Verhältnisse zwischen dem österreichischen oder dem deutschen BIP (und der österreichischen oder deutschen Bevölkerung) zum Welt-BIP (oder zur Welt-Bevölkerung) darstellt, so ändert sich nichts, wenn man von $ in € oder NorKr umsteigt; der Wert bleibt invariant gegenüber der Währung.

Es macht Sinn, hier vorerst inne zu halten. Eine Reihe grundlegender Fragen drängen sich auf:

(1) Ist Arbeit ein anthropologisches, für den Menschen allgemein und immer gültiges Konzept, oder doch eher die historische, ja „moderne“ Ausprägung seiner Möglichkeiten? Die Überschrift könnte lauten: „Arbeit und Wertbestimmung – ein technologischer oder ein politischer Vorgang?“

(2) Wenn Arbeitszeit das Maß des Aufwandes ist, wozu brauchen wir dann noch einen „Wert“? Stichwort: „Proudhon und Silvio Gesell oder die Planung.“

(3) Arbeit wird von Jahr zu Jahr produktiver. Wie können wir da einen Gegenwartswert festlegen? Das Schlagwort könnte sein: „Von Sraffa zu Baumol: Das Reich der Freiheit für die einen und der Notwendigkeit für die anderen.“

(4) Die Produktivitäts-Unterschiede weltweit sind enorm. Wie kommen wir zu einheitlichen globalen Werten? „Balassa / Samuelson und die Hegemonie des Westens“.

(5) Was sind Abstraktionen über den Wert wert? „Von Robinson und Chamberlin zu Morishima und Roemer„.

(6) Schließlich: Was führte eigentlich historisch zum Wert und was sagt uns dies für die Entwicklung? „Von Sir William Petty bis Ester Boserup: Über Gerechtigkeit und Entwicklung“.

Literatur-Hinweise

Böhm-Bawerk, Eugen von (1888), Positive Theorie des Kapitals. 1. Band. Jena: Gustav Fischer (Reprint 1961, Meisenheim: Anton Hain).

Gossen, Hermann Heinrich (1889 [1853]), Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln. Berlin: Prager.

MEW 13: Marx, Karl (1859), Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx-Engels-Werke, Bd. 13, 3 – 160. Berlin: Dietz.

Smith, Adam (1970 [1776]), The Wealth of Nations. Books I – III. With an Introduction by Andrew Skinner. Harmondsworth: Penguin.

25. Jänner 2014